Parole nude

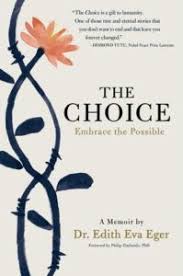

Posso dire di aver fatto la conoscenza del testo della Eger davvero per caso, in un giorno di dicembre. Un libro quasi in disparte sugli scaffali, giallo pallido la copertina, un filo spinato che s’intreccia con lo stelo di un fiore altrettanto giallo, ma vivido. E’ un testo scritto da una psicologa sopravvissuta ai lager nazisti (che) ci insegna a superare i traumi del passato attraverso la resilienza.

Posso dire di aver fatto la conoscenza del testo della Eger davvero per caso, in un giorno di dicembre. Un libro quasi in disparte sugli scaffali, giallo pallido la copertina, un filo spinato che s’intreccia con lo stelo di un fiore altrettanto giallo, ma vivido. E’ un testo scritto da una psicologa sopravvissuta ai lager nazisti (che) ci insegna a superare i traumi del passato attraverso la resilienza.

Questo leggo dalla copertina. Invita ad implementare la speranza di essere più forti del dolore che si prova e che con ogni probabilità continueremo a sentire, quando per una frazione di secondo o un’interminabile (o forse più) minuto la consolazione non riuscirà a farsi pensiero pensato .

Il racconto del lager è sgomento puro, tempo senza tempo, cammino in luogo infinito di desolazione , testimonianza di prova sovrumana. Là nell’allora superata, ma nel quì ed ora ancora potentemente presente.

Il giorno della memoria, declinato nel 27 gennaio di ogni anno, obbliga ad affrontare la rappresentazione di un dolore inenarrabile. Questo dolore Edith Eger lo ha vissuto. Interroga il lettore con domande silenziose e scomode, forse già monche di risposta, a loro volta sommesse interlocutrici di un mondo di individui a brandelli, imprigionati in uniformi sporche e stracciate. Costruisce con pazienza e fiducia un filo sottilissimo, ma potente, di speranza.

Sopravvivere significa per lei a tutt’oggi avere la forza di cercare se stessa. Nuda, la pelle segnata da cicatrici di odio, il cranio rasato, in mano ciuffi di capelli strappati.

Poteva scegliere se continuare a vedere ciò che aveva perduto o imporsi di guardare a ciò che ancora aveva. Ha scelto e vissuto, a condizioni scandite dallo strazio di esistere, dal tramonto di una speranza sempre più abortita fino al contatto con un’alba impoverita dal buio di notti dentro le quali la sua vita si incistava .Memore di quanto le era stato passato in eredità da sua madre: nessuno potrà portarti via quello che hai messo nella tua mente.

Il ricordare accetta di dare voce anche alla rabbia, di non chiudere la bocca alla possibilità di trovare senso. Il dottor Mengele , che l’aveva costretta a ballare una danza elegante e grottesca al tempo stesso, ricamata dalla grazia del voler riscattare il paradossale nel qui ed ora, non potrà ancora vincere su ciò che resta di crani nudi ed uniformi sdrucite. Regista assurdo di tanta inumana e disperata bellezza sarà costretto a vivere con il ricordo di quello che ha fatto. Lei, costretta a ballare il dolore, potrà e dovrà continuare a cercare un senso in quello che le è stato fatto.

La lotta per quella che fatica a chiamarsi ancora vita porta Edith e le sue compagne a rifugiarsi nella fantasia: cucinavamo tutto il tempo, nella nostra immaginazione passavano da una festa all’altra. Ne è uscita con la vita. Si chiede – e può farlo solo dopo che è passato tanto tempo – se è ora in grado di essere dentro le proprietà della vita, lei amputata nell’anima almeno tanto quanto è stata risparmiata dall’ insulto di una morte biologica. Viva, appunto, ma con dentro tante morti. Lascia a volte senza respiro quella intermittenza nella luce calda di parole, quel sentirsi passo dopo passo, ed in qualche modo (anche) ri-conquistata al vivere, ben discosta però dal percepire continuità nella propria vita.

E’ prosa abbastanza agile, buona la traduzione. Le parole non avvizziscono in una ridondanza di maniera. Usate con onestà paiono appena eccessive per quel tramortirci di dettagli. La sensazione di essere là, dentro, nel lager si nutre di immagini di individui, di corpi, di pensieri, di cose. Lo spirito di sopravvivenza, la volontà inesausta di non voler perdere il profumo dei ricordi, l’unico mondo dentro il quale si riesca ancora a percepirsi liberi dall’agonia quotidiana, permette a lei, poi sopravvissuta, di poter essere libera di non identificarsi con il proprio corpo irrimediabilmente sfinito.

Sono parole nude, liberate, incise, leggere ed impopolari nella volontà di farsi domestiche, indossate come uniformi, ad unica protezione della violenza del tutto manca. Ci rendono consapevoli che pensare significa somministrarsi una violenza quasi peggiore. Trapela dagli odori diligentemente descritti il bisogno di tenere a bada, contrastandolo, un terrore ancor più inesorabile , quello che il puzzo di morte possa e debba sempre regnare sovrano.

Costretta a vivere con il ricordo, Edith Eger, che pubblica questo suo primo libro a 90 anni, ne diventa quasi il mentore buono. Davvero sceglie nel raccontare di lottare ancora contro un annientamento, annunciato in ogni minimo dettaglio come totale e totalizzante. Usa il suo bisturi di dolore e di rabbia per trovare la speranza, evitando di serrare la bocca .

Solo la forza di voler vivere è riuscita a renderla più forte del suo strazio.

Dal testo di Edith Eva Eger La scelta di Edith, edizione Corbaccio, dicembre 2017,in originale The Choice Escape the past and embrace the possible, traduzione dall’originale americano di Lucia Corradini Caspani.