Roma – I fiori del male – Mostra sulle donne in manicomio nel regime fascista

I fiori del male – donne in manicomio nel regime fascista è una mostra foto-documentaria nella Casa della Memoria e della Storia, di grande qualità e di grandissimo interesse per non parlare, andando ingigantendo, dell’impatto che le fotografie, le didascalie, le carte procurano a chi si affacci su quel mondo.

I fiori del male – donne in manicomio nel regime fascista è una mostra foto-documentaria nella Casa della Memoria e della Storia, di grande qualità e di grandissimo interesse per non parlare, andando ingigantendo, dell’impatto che le fotografie, le didascalie, le carte procurano a chi si affacci su quel mondo.

Innumerevoli le donne che nel tempo si sono sentite dare delle ‘pazze’ e minacciare il ‘manicomio’ quando non entrarvi, mai di propria volontà e implorando i familiari o chi per loro di uscirne.

Mostra e catalogo, curati da Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante, realizzati grazie alla Fondazione Università degli Studi di Teramo insieme all’Archivio di Teramo e al Dipartimento di salute mentale della Asl di quella città, aprono non tanto e non solo sullo scontato orrore dei vissuti in situazioni terribili, ma sulla protervia, l’indifferenza, la freddezza burocratica, l’inesorabilità di certificati medici che consegnarono tante italiane ai due manicomi aperti in Sardegna, cinque in Sicilia, sette tra Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, i restanti nel centro-nord con punta massima negli undici della Lombardia.

Non fosse che per la distribuzione geografica già s’evince facilmente che il cosiddetto “disagio femminile” trova risposte istituzionali pubbliche più nel Nord che nel Sud del Paese dove l’unico ente che, di risulta, ne è preposto è la famiglia, cioé le donne delle famiglie rientrando anche l’alterità vera o presunta, qualsiasi ne sia la causa, in quel “lavoro di cura” di cui sarebbe bene valutare anche gli aspetti più duri, quali quelli di gestire l’ingestibile, alimentando propri e altrui disagi.

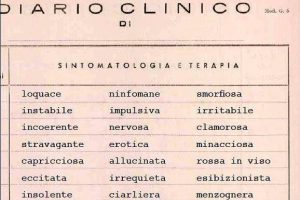

Estremamente significativo l’elenco della “sintomatologia”, prima sessista che sanitaria, determinante l’ingresso in manicomio, la cura coatta, la privazione della libertà, il cambio radicale di destino, l’imbocco di una via per molte senza scampo: “loquace, instabile, incoerente, stravagante, capricciosa, eccitata, insolente, indocile, bugiarda, impertinente, cattiva, prepotente, ninfomane, impulsiva, nervosa, erotica, allucinata, irrequieta, ciarliera, irriverente, petulante, maldicente, irosa, piacente, smorfiosa, irritabile, clamorosa, minacciosa, rossa in viso, esibizionista, menzognera, dedita all’ozio, civettuola.”

Estremamente significativo l’elenco della “sintomatologia”, prima sessista che sanitaria, determinante l’ingresso in manicomio, la cura coatta, la privazione della libertà, il cambio radicale di destino, l’imbocco di una via per molte senza scampo: “loquace, instabile, incoerente, stravagante, capricciosa, eccitata, insolente, indocile, bugiarda, impertinente, cattiva, prepotente, ninfomane, impulsiva, nervosa, erotica, allucinata, irrequieta, ciarliera, irriverente, petulante, maldicente, irosa, piacente, smorfiosa, irritabile, clamorosa, minacciosa, rossa in viso, esibizionista, menzognera, dedita all’ozio, civettuola.”

La legge sui Manicomi (14 febbraio 1904, art. 2) stabiliva che la richiesta d’internamento doveva partire dai parenti, mariti, tutori e protutori e/o da chiunque altro ritenesse che una persona dovesse essere rinchiusa “nell’interesse degli infermi e della Società”. Tale legge autorizzava “in via provvisoria il Pretore a fronte i un certificato medico e di un atto di notorietà, redatti in conformità delle norme stabilite”; anche l’Autorità locale poteva, in caso di urgenza, ordinare il ricovero in via provvisoria, da riferire entro tre giorni, al Procuratore del re.

La reclusione manicomiale a scopo preventivo, punitivo, terapeutico, nasce nel ‘500 nell’ambito delle politiche controriformiste di reclusione, occultamento e separazione della persona, ritenuta alienata, dalla famiglia e dall’intera società.

Il manicomio nasce a opera del gesuita spagnolo Padre Ruitz, sull’esempio di quanto fatto a Valencia dagli Arabi e trova il suo secondo esempio a Roma quando costui, aiutato da uomini e donne beneficenti, tra i quali spicca Angela Bruni, raccoglie i pazzerelli che incontra o che gli vengono affidati dalle famiglie e da altri; più pazzerelle che pazzerelli.

Che la nuova istituzione appartenesse alle politiche caritative lo dice il nome della prima sede, S. Maria della Pietà, derivato da un toponimo della zona (un bassorilievo romano raffigurante una donna prostrata ai piedi di un personaggio importante) e che intitolò quelle successive. Dai pochi, miseri locali a Piazza Colonna, fronteggianti Palazzo Chigi, il primo manicomio passò nell’attiguo Palazzo Ferraioli grazie al lascito testamentario di Faustina Francolini; il suo Regolamento pontificio (1551) fu la matrice di tutte le strutture manicomiali europee, poco cambiando nelle legislazioni successive, paragonandolo alla legge fascista.

Nel Novecento, non si davano più 100 uova a chiunque portasse qualcun* da internare tuttavia lo spirito rimaneva quello; identica la commistione tra comportamento non ortodosso e malattia; tra insofferenza e/o patimento delle regole e pericolosità sociale; tra essere una vittima e aver la responsabilità di quello stato. Se per tre secoli alla casistica si era aggiunta anche quella religiosa, diventando immoralità e pericolosità sociale anche l’appartenenza ad altre fedi, durante il Fascismo lo divenne l’opposizione, politica o istintiva, ai rigori del Regime.

«Il regime fascista chiese al manicomio di accentuare la sua funzione di controllo delle ribellioni e delle intemperanze, già ampiamente dispiegata negli anni precedenti, ed esso finì per diventare – attraverso l’esercizio di una repressione meno eclatante ma più subdola – uno dei luoghi in cui attuare una politica di sorveglianza che annullava i diritti individuali in nome dell’ordine pubblico» scrivono i curatori della Mostra «All’istituzione psichiatrica furono consegnate le ‘cellule’ impazzite, quelle donne che avevano espresso il rifiuto di sottoporsi a una piena fascistizzazione, preferendo collocarsi nel campo indefinito del non conforme. Su queste anomalie della femminilità, il dispositivo disciplinare applicò un programma di rieducazione che avrebbe dovuto riportare le loro condotte entro i recinti di una normalità biologicamente e socialmente controllata. (…) I manicomi continuarono a registrare per tutto il Ventennio un aumento costante dei ricoverati e tra il 1927 e il 1941 i pazienti passarono da 62.127 a 94.946.»

«Il regime fascista chiese al manicomio di accentuare la sua funzione di controllo delle ribellioni e delle intemperanze, già ampiamente dispiegata negli anni precedenti, ed esso finì per diventare – attraverso l’esercizio di una repressione meno eclatante ma più subdola – uno dei luoghi in cui attuare una politica di sorveglianza che annullava i diritti individuali in nome dell’ordine pubblico» scrivono i curatori della Mostra «All’istituzione psichiatrica furono consegnate le ‘cellule’ impazzite, quelle donne che avevano espresso il rifiuto di sottoporsi a una piena fascistizzazione, preferendo collocarsi nel campo indefinito del non conforme. Su queste anomalie della femminilità, il dispositivo disciplinare applicò un programma di rieducazione che avrebbe dovuto riportare le loro condotte entro i recinti di una normalità biologicamente e socialmente controllata. (…) I manicomi continuarono a registrare per tutto il Ventennio un aumento costante dei ricoverati e tra il 1927 e il 1941 i pazienti passarono da 62.127 a 94.946.»

In Mostra, il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (1931) che «obbligava gli esercenti delle professioni sanitarie a denunciare all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza gli infermi di mente e gli intossicati da sostanze stupefacenti; prevedeva inoltre una serie di misure finalizzate a impedire che soggetti percepiti come socialmente pericolosi (mendicanti, inabili al lavoro, persone di dubbia moralità), potessero commettere atti dannosi per la società.»

Divisa in sei sezioni, la Mostra spazia dalla geografia dei manicomi, al meccanismo dell’esclusione, alla fabbrica della follìa: nello specifico, l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Teramo, uno dei più grandi e importanti d’Italia, aperto nel 1881 su proposta della Congregazione di Carità all’interno dell’omonimo ospedale, di fondazione medievale (1323). Di quel luogo si documentano i diversi processi: «la gestione delle patologie mentali, il desiderio di modernizzarsi dal punto di vista organizzativo e scientifico, l’avvento del Fascismo e il successivo inserimento nel più complesso ingranaggio del regime.» S’accompagnano brevi biografie dei direttori del manicomio di Teramo.

La sezione 3 riguarda «le donne da manicomio, devianti, emarginate» e quelle non adeguate al modello di «sposa e madre esemplare»; la sezione 5 riguarda «la buona razza e come il Regime gestì l’infanzia anormale»; la sezione 6, riguarda i fiori del male «madri “contro natura”, donne fuori dai ruoli, isteriche, violate, vittime della guerra.»

Per esemplificare, riporto dalla sezione 5, una frase di Nicola Pende (1937): « É necessario ridurre il più possibile quella schiera di ipoevolute sessuali che hanno la pubertà tempestosa, che sono di minimo o nessuno rendimento, che avranno, quando l’hanno, una fecondità tarda e difficile, con maternità tormentate e parti patologici: quelle donne che si trascinano da medico a medico, donne che vivono male e fanno vivere male chi convive con esse.»

A essere assistite ma in realtà «ridotte a vegetare miseramente e pericolose per se stesse», non furono solo le già in precedenza definite “deboli di mente” (legge 1904) ma, con un ritorno alle origini, il manicomio visto nella duplicità del ricovero e della rieducazione, «fanciulle in pericolo morale, vittime di abbandono familiare, della cattiva educazione, di mille tipi di violenza, di povertà, di ignoranza…le antiche «pericolanti»

ancora nel Novecento ritenute a rischio di diventare delinquenti.»

Nella sezione 2, tra le lettere e i biglietti scritti dalle internate, la frase di Anna B. (1901): «..mi vedo come un’anima smarrita che non ritrova pace in nessuna parte»; di Crocifissa G. (1906) «…mi trovo rinchiusa, in questo carcere, così, in mezzo ai pazzi e a momenti fan diventare pazza anche me”; di Angeladea F. (anni ’30) «…ti prego per l’amore di Papà e dei fratelli di venirmi a salvarmi da questo brutto luogo che lo odio non ci voglio stare nemmeno a morire.»

Un grazie ai promotori della Mostra e ai curatori; al loro coraggio di sporgersi sull’abisso e narrarlo; a Maria Teresa Spinozzi della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise che ha riassunto il progetto “Carte da legare” promosso da quell’ente insieme alla Direzione generale per gli archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all’indomani della chiusura definitiva degli Ospedali psichiatrici sul finire degli anni Ottanta del ‘900, perfettamente documentata, «…allo scopo di recuperare e tutelare gli archivi psichiatrici e assicurarne la fruizione per la ricerca storica e scientifica.»

La Mostra rimarrà aperta al Museo della Storia e della Memoria, Via San Francesco di Sales, n. 5 fino al 18 novembre. Ingresso libero. Info: 06.6876543