VENEZIA – a Palazzo Mocenigo – MADRE MARGHERA videopoesia e non solo di ANTONELLA BARINA

Mercoledì 7 marzo alle ore 17 alla Casa del Cinema Videoteca Pasinetti a Palazzo Mocenigo in San Stae 1990, 30125 Venezia verrà presentato il libro di poesie di Antonella Barina MADRE MARGHERA – 50 poesie scritte negli ultimi 50 anni sul rapporto tra abitante e zona industriale, corredato dal saggio Margaria (1996). La presentazione del libro sarà accompagnata dalla proiezione di “Madre Marghera – videopoesia di Antonella Barina”, regia di Etta Lisa Basaldella. Riprese di Toni Silvestri -Voci: Anita Kravos e Stefano Scandaletti – Musiche: Aldo Tagliapietra (sitar) – Marco Castelli (sax) – Kiki Dellisanti (percussioni) – Produzione e organizzazione: Scoletta dei Misteri – Ideazione Antonella Barina – Italia, 1997 – Dur.: 17’ Intervengono l’editrice Daniela Spagnol e la regista Etta Lisa Basaldella

Mercoledì 7 marzo alle ore 17 alla Casa del Cinema Videoteca Pasinetti a Palazzo Mocenigo in San Stae 1990, 30125 Venezia verrà presentato il libro di poesie di Antonella Barina MADRE MARGHERA – 50 poesie scritte negli ultimi 50 anni sul rapporto tra abitante e zona industriale, corredato dal saggio Margaria (1996). La presentazione del libro sarà accompagnata dalla proiezione di “Madre Marghera – videopoesia di Antonella Barina”, regia di Etta Lisa Basaldella. Riprese di Toni Silvestri -Voci: Anita Kravos e Stefano Scandaletti – Musiche: Aldo Tagliapietra (sitar) – Marco Castelli (sax) – Kiki Dellisanti (percussioni) – Produzione e organizzazione: Scoletta dei Misteri – Ideazione Antonella Barina – Italia, 1997 – Dur.: 17’ Intervengono l’editrice Daniela Spagnol e la regista Etta Lisa Basaldella

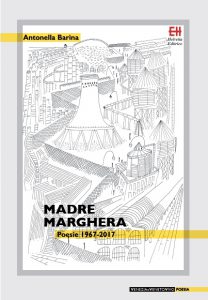

“È possibile comporre poesie con le parole meccaniche dell’industria. Con i nomi delle fabbriche della chimica. Con il linguaggio del direttore, del segretario, dell’addetto alle pubbliche relazioni. Con gli scarti e con i residui di una bellezza che si riscopre via via, anche qui, sul margine del porto di Venezia, a Marghera. L’esperienza dell’autrice a contatto con la sua città si può definire erlebnis, con un termine tedesco che descrive la conoscenza generata dalla vita vissuta. Marghera diviene fonte di erlebnis che attraversa i lustri e scavalca il Novecento per sgorgare limpida nella contemporaneità. E così i versi densi di questa raccolta, che felicemente ritroviamo editata, portano alla luce tutto il sublime e tutto l’orrore di Marghera. L’invito della poesia è a leggere i colori e le forme, a riscoprire un lessico ancestrale per comporre ancora e ancora forgiare esistenza. C’è tutta la natura possibile qui, ricercata come fonte vitale”. Beatrice Barzaghi, prefazione a Madre Marghera, Poesie (1967-2017), Helvetia Editrice 2018

Il libro contiene tra l’altro un’interessante e a quanto ci risulta nuova ipotesi etimologica per il nome di Marghera. A partire dall’edificio spiovente con una porta e una sola finestra dipinto da Canaletto ai piedi della “Torre di Malghera”, l’autrice – che è poeta, giornalista e drammaturga – esplora il significato dell’antico toponimo e scopre fondatamente che nella parlata delle Alpi centrali Malghera significa “malga”, il ricovero per uomini e animali, il luogo di lavorazione del latte. “Margarìa”, spiega Barina, era invece il contratto con cui si garantiva al bestiame di montagna di poter svernare in pianura, una radice apparentata a “mercato” in diverse lingue europee, il che suggerisce la possibilità che sulla gronda lagunare, dove storicamente si lasciava la terraferma per raggiungere il centro storico di Venezia, avesse luogo un antico mercato del bestiame. Una conferma potrebbe venire dalle lunghe transumanze che i pastori hanno fatto fino a poco tempo fa proprio in questa zona, oggi San Giuliano, e che l’autrice nelle sue esplorazioni del territorio andava a trovare innamorata dei loro bellissimi cani. Da qui prende avvio un sogno che fonde epoche e fedi diverse, in un’appassionata ricerca di luce e di verità:

“Una Malghera, quindi? Non in Veneto, non a Venezia, ma mica ci aspettiamo che i Malgari o Margari (per il Boerio, Malghesi) che scendevano dalle Alpi parlassero come Goldoni, vero? La fontana ne conviene. Non mi resta che andare a verificare di persona se nei 393 toponimi di Malghera ci sono Malghe e se lì le chiamano Malghere. Bazzecole. Intanto però – è evidente che non sono una filologa e che non sto cercando punti per il dottorato – posso telefonare subito al rifugio Malghera di Val Malghera di passo Malghera. Pronto, buongiorno, scusi, da voi le Malghe si chiamano Malghere? “Sì”, risponde conciso il gestore. Ah, trattengo un urlo di gioia per non spaventarlo, e la costruzione vecchia che avete davanti al Rifugio è la vecchia Malga? “No, quella è più su, dietro alla chiesa di Malghera”. Ah, e la malga dietro la chiesa è uguale alla costruzione che avete davanti al Rifugio, con il tetto spiovente, una porta e una sola finestra? “Sì”. Giuro che vi vengo a trovare, sa che abbiamo trovato l’origine del nome Marghera, è una cosa storica, sa? Pare contento, anche se riservato, da montanaro”.

Antonella Barina, “Margaria – L’importanza del nome”, in Madre Marghera, Poesie (1967-2017), Helvetia Editrice 2018

Nota dell’editrice: “Sono felice di dare alle stampe il poema Madre Marghera di Antonella Barina nella sua versione integrale non solo perché ha il primato di aver portato l’attenzione sul rapporto tra l’abitante e l’ambiente in cui vive, nello specifico la zona industriale di Venezia oggi in profonda trasformazione, ma perché costituisce una felice eccezione dell’autrice alla pratica autoeditoriale che la poeta ha scelto da molto tempo, fin dalla prima autoedizione di Madre Marghera del 1997. È un esplicito atto di fiducia da parte della poeta nella bontà della nostra impresa editoriale, di questa casa editrice Helvetia che opera fin dal 1972 e che al territorio vuole dar voce. Madre Marghera risolve il tema del rapporto tra l’abitante e il territorio in forma poetica di intensa e immediata comunicazione, nel contempo questa forma poetica dichoaratamente autobiografica”. Daniela Spagnol, Helvetia Editrice

Antonella Barina è autrice di MADRE MARGHERA – Poesia 1967-2017 – È possibile comporre poesie con le parole meccaniche dell’industria. Con i nomi delle fabbriche della chimica. Con il linguaggio del direttore, del segretario, dell’addetto alle pubbliche relazioni. Con gli scarti e con i residui di una bellezza che si riscopre via via, anche qui, sul margine del porto di Venezia, a Marghera.

L’esperienza dell’autrice a contatto con la sua città si può definire erlebnis, con un termine tedesco che descrive la conoscenza generata dalla vita vissuta. Marghera diviene fonte di erlebnis che attraversa i lustri e scavalca il Novecento per sgorgare limpida nella contemporaneità.

E così i versi densi di questa raccolta, che felicemente ritroviamo editata, portano alla luce tutto il sublime e tutto l’orrore di Marghera. L’invito della poesia è a leggere i colori e le forme, a riscoprire un lessico ancestrale per comporre ancora e ancora forgiare esistenza. C’è tutta la natura possibile qui, ricercata come fosse fonte vitale.

Antonella Barina (Venezia, 1954), poeta, drammaturga, giornalista, scrive su Marghera dal 1967, nel 1997 autoedita il poema Madre Marghera che esplora per la prima volta il punto di vista dell’abitante sulla zona industriale di Venezia. Diversi i livelli di lettura dell’opera, esempio ante litteram di scrittura autobiografica in forma poetica e dichiarato intento alchemico. Questa nuova edizione è arricchita da Margaria, primo saggio critico sulla zona industriale, scritto parallelamente dalla stessa autrice.

RECENSIONI

La prima recensione a firma di Marina Pivetta è uscita sul settimanale AVVENIMENTI nell’ottobre del 1998 – MARGHERA, INFERNO IN POESIA –

La prima recensione a firma di Marina Pivetta è uscita sul settimanale AVVENIMENTI nell’ottobre del 1998 – MARGHERA, INFERNO IN POESIA –

Se ad Antonella Barina Marghera è madre, a me rimane parente. Un legame non solo anagrafico. “Per non dimenticare…”, mi scrive nella dedica sulla prima pagina dell’opuscolo. Madre Marghera raccoglie sia le immagini catturate dal suo obiettivo sia quelle ingabbiate dalle sue parole.

“Torce slinguano / in alto / vapori / di fuoco / E io che tornando / stanotte / ti avevo / creduto / un tramonto /…Dimetilisocianato… / e io che ancora / nonostante tutto / ti chiamavo ancora / con il nome che avevi / un tempo / aria… Ah, Marghera, tu in loculi celi i tuoi parti”.

Si sono scelte tante parole per raccontare Marghera e Antonella Barina lo sa perché anche lei è giornalista. Inchieste, resoconti, analisi, necrologi hanno riempito le pagine dei giornali. Ma ciò che ha colpito i sensi, penetrato la carne di chi l’ha abitata come può essere raccontato? Colori, odori, silenzi e sirene, urla e paure si urtano con fare scomposto. Serve una parola che si muove dal disordine di un sentire frastagliato al ritmo che in sé porta un ordine non dichiarato, ma capace di trovare ascolto.

Barina capisce che Marghera è la sua selva e che sta a lei come un gabbiano sta al deposito di immondizie in cui è nato… quell’aria, quella terra bruciata, quell’acqua nera è tutta la natura che le è stata data. Barina è quell’aria, è Marghera.

Un anno segue l’altro e “A passi brevi si evolverà/questo mio inferno inconoscibile già/in alcuni luoghi”.

Il libro, pubblicato dall’autrice, è organizzato in sette sequenze di sette poesie ciascuna, scelte tra circa ottanta scritte dal 1967 al 1997. Alcune di queste sono adagiate su foto, scattate dalla stessa Barina, e trasformate – da un morbido grigio di stampa – in ombra della memoria.

———————–

Nel maggio 1999 esce un’altra recensione del libro scritta da Sara Zanghì, in “Noi Donne”, n.5 con il titolo PER CHI NON CERCA CONSOLAZIONE

“Ho lavorato partendo da una coscienza di classe inedita: quella dell’abitante che dalla strada osserva le fabbriche…” dichiara Antonella Barina nel post scriptum al suo libro. È la strada che costeggia il Petrolchimico di Marghera: “nubi di fosfati / gialli / dentro cui / noi bambine / pedaliamo / in apnea”.

Una coscienza dunque che si forma nell’urto della realtà della quale seguiamo gli orrori sulla scansione dei versi sapientemente disposti in ordine cronologico, quasi frammenti di diario d’un recluso nella propria terra presa in ostaggio.

In drammatica successione, dallo sconvolgimento del paesaggio e della natura (“i colli di giraffa delle gru e / le panciute scodelle di petrolio e i fili di fumo / verso il cielo…”, “le piogge acide e gialle…”), si arriva al triste volo dell’airone cinerino che, amara metafora di tante innocenti illusioni umane, cerca riparo “tra i canneti della morte”, fino agli incidenti mortali e ai morti di cancro per i quali, grazie a corruttori e corrotti, “non c’è lapide/numero/nome”.

Insieme alla tragedia di tante vite, Antonella Barina testimonia la morte di Madre Marghera, divenuta “selva di gru inattive / alveare di containers abbandonati / botte di cianuro d’annata” da dove è difficile “tornare ai campi inselvatichiti / alla casa dei vecchi/morti o ricoverati”. Un libro di poesia civile che non è soltanto testimonianza, ma giudizio e condanna, versi che traducono nel loro ritmo ora incalzante, ora piano e sommesso, il dolore del ritorno e lo sdegno di chi non cerca consolazione.

————————————-

Il libro avrà più edizioni, così nel gennaio del 2006 in In “Leggere Donna”, n. 120 Claudia Vio scrive INFRANGERE IL DIVIETO

“Ho lavorato partendo da una coscienza di classe inedita: quella dell’abitante che dalla strada osserva le fabbriche, non essendo concesso ai residenti varcare i recinti industriali…”.

Queste parole di Antonella Barina accompagnavano nel ’97 la raccolta di poesie MadreMarghera, di cui oggi Editoria Universitaria pubblica una silloge (Barina, MadreMarghera – Selezione poetica).

Dicono molto su ciò che Marghera è sempre stata nella percezione di noi residenti. Un non-luogo, innanzitutto: perché il suo centro – il suo cuore pulsante – è un agglomerato immenso di raffinerie e officine, né vivibile, né abitabile. Un luogo interdetto senz’altro, spesso vigilato da guardie giurate e divieti d’accesso. Varcare quel confine, infrangere il divieto è il primo atto poetico compiuto da Barina. Fermarsi e osservare significa ammettere prima di tutto che la realtà è questa e nient’altro: “cancro di barena / befana di morte / casa dell’orco”; il nostro qui ed ora di abitanti è un “tramonto di torce tossiche”, “corpo di cavi e condotti”.

La poesia di Barina non dà scampo (prima di tutto a se stessa), non altera il vero – che è lì, nudo, con la sua evidenza mortale; la poesia non cerca metafore che la riscattino, che la imbellettino, che scovino umanità e affetti là dove non possono attecchire. “È stato penoso / Crescere / Nella giungla di silenzio // Nel giardino // C’erano tubi come liane / C’erano ventri di pitone”: dire che Marghera è questo, è poesia. È un guardare limpido e che costringe a vedere. Perché tutti noi mai ci siamo fermati a osservare. La cittadella incuteva timore, si schivava dal guardarla per quel sentore di morte cancerosa che avevano i suoi fumi, le sue acque, le sue scorie sotterrate. Certo, ci sono stati anni di lotte sindacali anche molto dure su questo tema, negli anni settanta e ottanta: ma non erano poesia, noi abitanti cercavamo altrove la poesia, volevamo la scappatoia, stavamo “Sospesi tra il pensare / E il non poter dire / Legati al segreto dei segreti”. Segreti vergognosi per quanti si arricchivano grazie a Marghera, imbarazzanti per chi da lei dipendeva per il suo pane quotidiano.

Barina scriveva invece quei versi che ha poi raccolto nel ’97 e selezionato quest’anno.

Scandagliava nella melma di noi stessi portandola alla luce, rovesciava il processo alchemico: se Marghera tramuta l’aria in dimetilisocianato, Barina proprio da questo nome, quasi impronunciabile, acido, fa scoccare il rimpianto e la rabbia “E io che ancora / Nonostante tutto / Ti chiamavo ancora / Con il nome che avevi un tempo / Aria”.

Il titolo stesso “MadreMarghera” è un corto circuito: può essere madre questa città? “Amarti, Marghera / Amarti è la mia prova”. Se quell’orrido di fabbriche non sprigiona da sé nulla e spinge verso la fuga, pure ci tiene legati a sé. È ciò che abbiamo avuto, è quanto ci è stato dato, la nostra eredità. Nell’interrogare dell’autrice, nel rivolgersi a questa madre innaturale si è obbligati a fare i conti con la propria storia. Marghera è stata per tutti, volenti o nolenti, l’orizzonte entro il quale si è mosso il nostro sguardo, la cavità che ci ha nutriti. E dunque, cosa siamo oggi noi? Chi siamo, noi cresciuti di Petrolchimico e polveri?

Barina torna a Marghera per chiedere questo, dopo essere stata nomade e viaggiatrice per molti anni, come lei stessa si definisce. Non è il ritorno della conciliazione: è il ritorno per la resa dei conti, della verità.

————–

Nel 2007 Luana Zanella scrive l’ introduzione L’EROSA MERAVIGLIA alla trilogia Opera Viva

Nel 2007 Luana Zanella scrive l’ introduzione L’EROSA MERAVIGLIA alla trilogia Opera Viva

Non sarebbero forse venute alla luce le poesie astrali di “Turning – le Città della Luna”, che Antonella Barina dedica ad un viaggio in Turchia, recentemente rappresentate con la danza al Candiani, se l’autrice non avesse prima consumato questo percorso personale ed esistenziale sul territorio consumato dagli anni sessanta in poi, né probabilmente le sue poesie di viaggio in altri continenti e le favole. L’“Opera Viva” di Antonella Barina qui rinasce composta di tre libri di/versi, una e trina come i luoghi sui quali torna a d abitare anche il corpo della sua poesia che bilancia sapientemente intelletto e passione: anche la memoria si organizza per luoghi ed emozioni.

Venezia, Mestre e Marghera sono tre mondi indissociabili e non solo per una reiterata volontà popolare che non si rassegna ad abbandonare la Laguna. “Il Divorzio del Mare” è stato registrato puntualmente dai versi anagrafici qui rappresentati eppure… i tre mondi sono uno, anche quando si ignorano.

“Venezia – ha scritto Andrea Zanzotto nel 1977 nel suo “Venezia, forse”, introduzione al primo libro di Fulvio Roiter – legata insieme a Mestre-Marghera (qual è il vivente, qual è il cadavere?) di colpo sfida a una sutura di recupero attraverso l’oscenità del reale e del presente; sfida a ‘saltare più in là’, verso il non ancora realizzato, verso un mai-visto in cui persino il male venga bloccato, svuotato del suo potere e riabilitato come segno, traccia, forma”. “Meglio ancora – aggiungeva Zanzotto, che in più occasioni ha indicato la riconoscibilità dei versi di quest’autrice, la sua maturità poetica – se l’album cadrà nelle mani di bambini, capaci di manipolarlo fino a ridurlo, ultima essenza, a un mosaico e brillio di brandelli”: un augurio che per singolare coincidenza oggi si fa realtà con le elaborazioni grafiche che accompagnano questa edizione di “Opera viva”, create dai bambini e dalle bambine del Foscarini e curate dal maestro Giovanni Turchetto. Non illustrazioni: ma impressioni ed evocazioni, montate giocando con tecniche grafiche diverse fino alla destrutturazione dell’immagine, delle sue ombre, soluzione possibile alla difficoltà di rappresentare il conflitto tra il territorio e le sue immagini conclamate.

Il titolo della raccolta – Opera Viva – in marineria indica la parte invisibile dell’imbarcazione, quella che sta sotto la linea d’acqua. Nel crescere della conoscenza, della coscienza, della consapevolezza, l’abitante che Antonella è, prima di essere poeta e giornalista, si riappropria della toponomastica della misteriosa geografia industriale: ecco l’Isola delle Trezze, discarica solidi (nominata in “Alberi”) e Canale Brentelle (“E adesso”), dove sono state eseguite le analisi che hanno contraddetto i risultati di quelle eseguite dagli organi sanitari ufficiali. Ma tornano qui a far parte dell’immaginario di Venezia anche i limiti estremi della laguna, come il Cason dei Sette Morti rievocato ne “Il divorzio del mare” e così anche l’occhio centrale della città lagunare, San Marco (in “Canto dell’acqua alta”). Di Mestre invece trovano nuovo statuto le strade, le piazze, il mercato, la Torre (“La Ragazza in Viola”), che la identificano, quale che sia il suo passato, per città.

“Acqua pietra luce, astratta entità, erosa meraviglia…”, ha scritto in una poesia inedita del 1972 lo scomparso e ancora poco noto Galeazzo Biadene.

“Acqua pietra luce, astratta entità, erosa meraviglia…”, ha scritto in una poesia inedita del 1972 lo scomparso e ancora poco noto Galeazzo Biadene.

Venezia ancora riflette, poiché il simbolo è la realtà, le ultime luci d’Oriente. Ancora Biadene: “Acqua che si fa pietra, pietra che si fa luce, luce che si fa acqua. Compenetrata unità, Mobile essenza.” Già: perché è nella natura di Venezia, nella sua storia, l’unire, il mare e la terra, l’Oriente e l’Occidente, il passato e il futuro. Antonella Barina ne è perfettamente consapevole: anche la vita e la morte, il niente e il tutto, trovano eguale ospitalità nei suoi versi densi, gianeiformi quanto il rapporto dell’abitante con un territorio amato e problematico.

Si intravede bene nell’ “Ode a Porto Marghera” di Antonella, l’odio è compassionevole, l’amore è frutto di faticosa conquista.

Nella prima raccolta – Madre Marghera, poesie 1967/1997 – è attivo un procedimento “alchemico” elementare che trasmuta l’odio dell’abitante verso il suo ambiente in amore: è questa la pietra filosofale? Nella seconda – Canto dell’Acqua Alta, per Venezia, 1997/2001 – l’elemento acqueo viene rivitalizzato a restituire alla città lagunare la sua memoria più profonda. Nella terza – MestreNiente, “chautauqua” di terraferma, 2000/2003 – è la discesa dentro di sé per dar luogo ad un processo identitario indigeno, infine luminoso per la costruzione di rinnovate relazioni, tra sé e sé donna e per questo più intensamente “terrestre”, tra sé e l’altro da sé, raggiunto e attratto per forza di empatia e nuova com/passione che si apre sul mondo.

Abbiamo quotidiana esperienza del fascino e dell’inquietante bellezza dello sky line del polo industriale di Marghera (un futurismo mancato in laguna e realizzato nel close west) specie se guardato da Venezia, nelle ore del tramonto, o, di notte, venendo dalla Romea… Tutta la storia degli ultimi due secoli, durante i quali la follia è stata chiamata ragione, e la luce elettricità, è la nostra storia. L’invito della poeta è a sollevare il velo della zona industriale, a partire dal “Tramonto di fuoco”, il notturno delle fabbriche. La trilogia prende avvio da questa profonda coscienza dell’essere abitante, una coscienza che oggi si rivela punto nodale della politica: coscienza antesignana, perché la poesia ricorda, appunta e talvolta precorre, preveggente.

Quando può la poesia torna al mito, al quale Antonella Barina ha dedicato trent’anni di ricerche e viaggi affinché la parola – stanca di asservirsi – torni ad essere simbolo. Non a caso i passaggi della trilogia sono scanditi dall’interrogazione del genius loci: la madre terrifica (Kali, la nera, l’inconoscibile, tra le altre) per Marghera; la paleoveneta Reithia per una Venezia che cerca se stessa nel volto di Medusa (“Madonna Venezia”); e l’assenza di questo, del genius loci, per Mestre, tratta dal proprio vuoto dalla voce di Joyce che ammonisce: “Nessuno è niente”.

La terra inquinata è ancora nostra madre? “Noi siamo la generazione fortunata / quella che ha avuto tutto…” scrive Antonella: MestreNiente, MestreTroppo, troppo di niente. Tanto rumore sì, ma “forse la verità è stata il nostro chiassoso silenzio”. È quindi necessaria una nuova poetica del dolore, dice, perché il dolore ha la sua funzione, che è quella di avvertire, di consentire di mettersi in salvo in tempo, a patto che non lo si sfugga, che lo si ascolti, che lo si guardi negli occhi. Essa è propedeutica ad una storia del pensiero sul territorio veneziano: la catastrofe del microuniverso del “granchio sulla riva” (in “Ascoltare il dolore del mondo”) è un tutt’uno con i macroeventi globali come Bhopal e Chernobyl, con le catastrofi contigue come Stava e il Vajont, dove il legame è anche aziendale.

Riappropriarsi della storia: un atto speculare alla rinascita della relazioneessenziale tra tutte le componenti della catena biologica, dalla quale dipende la nostra stessa sopravvivenza. Così la poesia tenta di sanare il danno della ragioneria mancata, dei costi ambientali mai computati. Sembrano sopperire a quelle omissioni le griglie numerologiche con cui l’autrice contiene il proprio caos: 40 poesie distinte per Marghera; quattro sillogi (da sette, tre, tredici e undici componimenti) per Venezia; poi un flusso ininterrotto di altre sette, seguite da altre 40, infine di nuovo sette, tutte legate tra loro, per Mestre. Numeri di cambiamento, di magia perenne, via crucis e passione nel deserto affollato. Sola,perché è sola, come tutti coloro che scelgono una strada e la percorrono fino in fondo.

Antonella Barina lo afferma chiaramente quando chiama “terre sante” questi territori: “A me – scrive – interessa la svolta dove il lager che sta fuori diventa la porta sulla terra santa che hai dentro”. E ancora: “La mia poesia è olistica, mi percepisco come parte di un tutto e questo tutto è parte di me: se una barena viene distrutta, brucio dentro. La chiamo ShiatsuPoesia, quando con povertà di mezzi è agita in punti diversi della città per riattivare i circuiti bloccati della comunicazione: a volte agendo in un punto ne smuovi un altro. In questo senso, è terapica, perché l’esito è la circolazione di energia. Avviare processi di distillazione del disagio in piccole dosi fortifica. I deserti metropolitani sono le nostre terre sante, la nostra occasione di attraversare l’illusione, di trasmutare il dolore”.

Una poesia agita in spazi conquistati via via, con politicità inflessibile e mai di parte, agita nell’agorà cittadina, poeta tra poeti e poete delle comunità poetiche veneziane e di altre città, diverse tra loro e aperte allo scambio. In questo senso, oggi Venezia è una comunità poetica mai da tanto tempo viva come in questi ultimi anni, con il concorso di quanti e quante credono nella forza della parola “attraverso cui – scrive Barina – il mondo respira”. Una poesia che si propone di aprire i cancelli della “defunta modernità” vivisezionatrice, che vuole ricordare affinché si possa dimenticare e per questo chi fa poesia avoca a sé l’ingrato compito di “pronunciare l’impronunciabile”. Che questa ShiatsuPoesia possa essere salutare e benefica a chi legge e a chi abita, vive, ama questa nostra complessa, problematica e affascinante città.